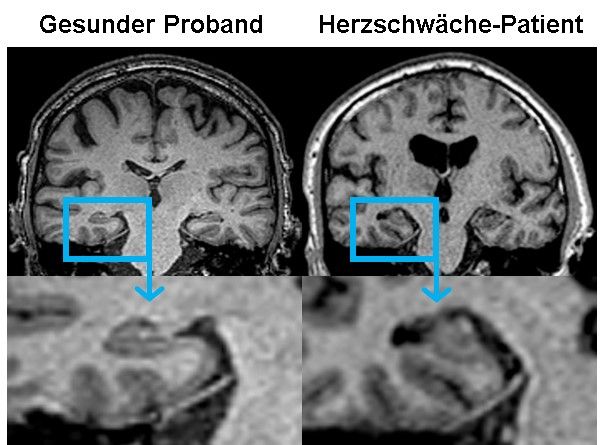

Ein Würzburger Forscherteam hat jetzt bestätigt, dass 41 Prozent der untersuchten Herzschwäche-Patienten Defizite in der Reaktionszeit aufwiesen, 46 Prozent Defizite im verbalen Gedächtnis. Im Kopf-MRT zeigten die Patienten im Vergleich zu herzgesunden Normalpersonen eine stärkere Atrophie des Temporallappens, der eine wichtige Rolle für die Gedächtnisbildung innehat.

Langfristuntersuchung der Patienten

Das Besondere an der jüngst veröffentlichten Beobachtungsstudie Cognition.Matters-HF ist, dass am Uniklinikum Würzburg 148 Patienten mittleren Alters mit einer mindestens ein Jahr zuvor diagnostizierten Herzschwäche innerhalb von zwei Tagen zahlreichen kardiologischen, neurologischen und neuropsychologischen Tests unterzogen wurden. Dazu zählten neben dem EKG und der Echokardiographie, also dem Herzultraschall, auch Herz-Kreislaufuntersuchen inklusive 6-Minuten-Gehtest sowie neurologische Untersuchungen mit Ultraschall der Halsgefäße, neuropsychologischen Tests und eine Kernspintomografie des Gehirns. Diese Untersuchungen werden nach einem Jahr, drei Jahren und fünf Jahren wiederholt. Das Team unter Leitung der Kardiologen Dr. Anna Frey und Prof. Dr. Stefan Störk, sowie des Neurologen Prof. Dr. Guido Stoll der Universitätsklinik Würzburg hat im Jahr 2011 mit der Studie begonnen. Inzwischen haben gut ein Drittel der Patienten bereits die 5-Jahres-Untersuchung abgeschlossen.

MRT-Bilder mit gesunden Probanden verglichen

Neben der zügigen und aufwändigen Evaluation unterscheidet Cognition.Matters-HF noch etwas von bisherigen Herz-Hirn-Studien. „Um die MRT-Bilder unserer Herzschwäche-Patienten auszuwerten, haben wir die Bilder mit insgesamt 288 gesunden Probanden gleichen Geschlechts und Alters aus einer Österreichischen Schlaganfall-Studie verglichen. „Ohne die Kooperation mit Professor Reinhold Schmidt aus der Grazer Universitätsklinik für Neurologie hätten wir nicht solche aussagekräftigen Hinweise für eine Verbindung zwischen insuffizienten Herzen und kognitiven Defiziten und Veränderungen im Gehirn erhalten“, bedankt sich Professor Stoll, leitender Oberarzt der Neurologischen Klinik und Poliklinik am Uniklinikum Würzburg. „Mit dieser wegweisenden Studie haben wir die Hypothese weiter untermauert, dass das schwache Herz die Gehirnfunktion beeinträchtigt und insbesondere Auffälligkeiten im Temporallappen als wahrscheinliche Ursache identifizieren können. Interessanterweise waren die häufig angeschuldigten Läsionen in der weißen Substanz des Gehirns bei den Herzinsuffizienzpatienten und dem Kontrollkollektiv gleich stark ausgeprägt“.

Wieso beeinflusst das kranke Herz die Herzfunktion?

„An der Pumpfunktion scheint es nicht zu liegen“, erklärt die Erstautorin der Studie Dr. Anna Frey. „Es findet sich nämlich kein direkter Zusammenhang zwischen der eingeschränkten Pumpleistung und den Einschränkungen der Kognition. Auffällig bei den Patienten mit kognitiven Störungen war jedoch die geringere Ausdauer. Beim 6-Minuten-Gehtest schnitten die Patienten mit verminderter Herz- und Hirnfunkton nicht so gut ab wie diejenigen, deren Hirnfunktion unauffällig war.

„Die Ergebnisse von Cognition.Matters-HF zeigen den Bedarf an weiteren Studien, die auf eine Verbesserung der kognitiven Funktionen bei herzinsuffizienten Patienten abzielen“, bestätigt der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Würzburg, Professor Georg Ertl. „Denn die durch die verminderte Herz- und Hirnleistung betroffenen Patienten befinden sich in einem Dilemma. Eine Herzschwäche erhöht aufgrund des komplexen Therapieplans mit regelmäßiger Prüfung der Vitalwerte, konsequenter Einnahme der Medikamente und Beschränkung der Trinkmenge die kognitiven Anforderungen. Demgegenüber stehen die verminderten kognitiven Fähigkeiten. Viele Patienten können aus diesem Grund den Therapieplan schlichtweg nicht einhalten. Das hat zur Folge, dass sich sowohl die Lebensqualität als auch die Erkrankung zunehmend verschlechtern. Unseren Untersuchungen zufolge droht den Herzinsuffizienzpatienten mit linksventrikulärer Ejektionsfraktion und Defiziten in verschiedenen kognitiven Domänen das Risiko, innerhalb des ersten Jahres nach Studienbeginn zu versterben.“

Herzschwäche-Patienten künftig noch intensiver betreuen

Professor Stefan Störk, Leiter der Herzinsuffizienz-Ambulanz des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz Würzburg zieht folgendes Fazit aus der Studie für die Arbeit mit den Patienten: „Cognition.Matters-HF bestärkt uns Ärzte darin, dass wir die Herzschwäche-Patienten künftig noch intensiver betreuen müssen. Das fängt bei der Diagnose an, die wir patientengerecht vermitteln müssen, idealerweise in Gegenwart eines Angehörigen, geht weiter über den Behandlungsplan, den wir möglichst schriftlich mitgeben, und hört auf bei der Unterstützung der Patienten durch eine Herzinsuffizienz-Schwester, die den Patienten regelmäßig kontaktiert, seine Werte überprüft, die Medikamenteneinnahme kontrolliert und ihn somit bis zur Stabilisierung der Symptome begleitet. Wir wussten bereits aus eigenen früheren Studien, dass dieser Ansatz von entscheidender Bedeutung ist. Auf dem Boden der Ergebnisse von Cognition.Matters-HF verstehen wir jetzt zunehmend besser, warum das so ist. Mit Hilfe von kognitiven Tests können wir in Zukunft hoffentlich bereits bei der Diagnosestellung hierzu eine Aussage treffen und den Patienten noch zielgerichteter helfen.“

Anna Frey warnt jedoch vor einer Pauschalisierung, dass jeder Patient mit einer Herzschwäche zwangsläufig eine Gedächtnisstörung hat oder haben wird: „Immerhin haben wir bei 32 Prozent aller Studienteilnehmer mit Herzinsuffizienz keine Auffälligkeiten im Gehirn gefunden. Lediglich 16 Prozent unserer Patienten hatten ernsthafte kognitive Störungen.“ (idw, red)

Anna Frey, Roxane Sell, György A. Homola, et al.: Cognitive Deficits and Related Brain Lesions in Patients With Chronic Heart Failure. JACC: Heart Failure, Volume 6, Issue 7, July 2018, DOI: 10.1016/j.jchf.2018.03.010.

Artikel teilen